Incapacité de travail

Coupes budgétaires, licenciements, censures, fake news... Depuis le début de son mandat, Donald Trump violente la science pour mieux régner. Un virage obscurantiste qui, aussi extrême soit-il, doit nous interroger sur nos propres zones d’ombre.

Publié le: 14 avril 2025

Par: Sandrine Warsztacki

9 min

Photo: ©AdobeStock // manifestation "Stand up for science" à New York le 7 mars

"Si nous arrêtons de tester, nous aurons très peu de cas (de Covid), voire aucun", twittait Donald Trump le 15 juin 2020, à l'aube d’une pandémie qui causera plus de 1.200.000 morts rien qu’aux États-Unis. De retour au pouvoir, 5 ans plus tard, le Président américain semble déterminé à pousser cette logique absurde à son paroxysme.

Alors que les cas de grippe aviaire se multiplient chez les travailleurs agricoles américains (61 des 76 cas signalés dans le monde en 2024), la politique de Trump effraie les épidémiologistes : licenciements massifs au Centre de prévention des épidémies (CDC), opacité sur les données épidémiques, retrait des États-Unis de l’OMS, qui joue un rôle majeur au niveau international dans le contrôle des épidémies... Sans parler de l’idée saugrenue du nouveau ministre de la Santé Robert Kennedy Jr — un complotiste et antivax notoire ! — de laisser le virus circuler dans les élevages pour sélectionner les poulets résistants. Une stratégie dangereuse qui pourrait favoriser l’apparition de mutations rendant la maladie transmissible entre humains. "La surveillance est essentielle pour protéger la santé animale et la santé publique", martèle l’OMS.

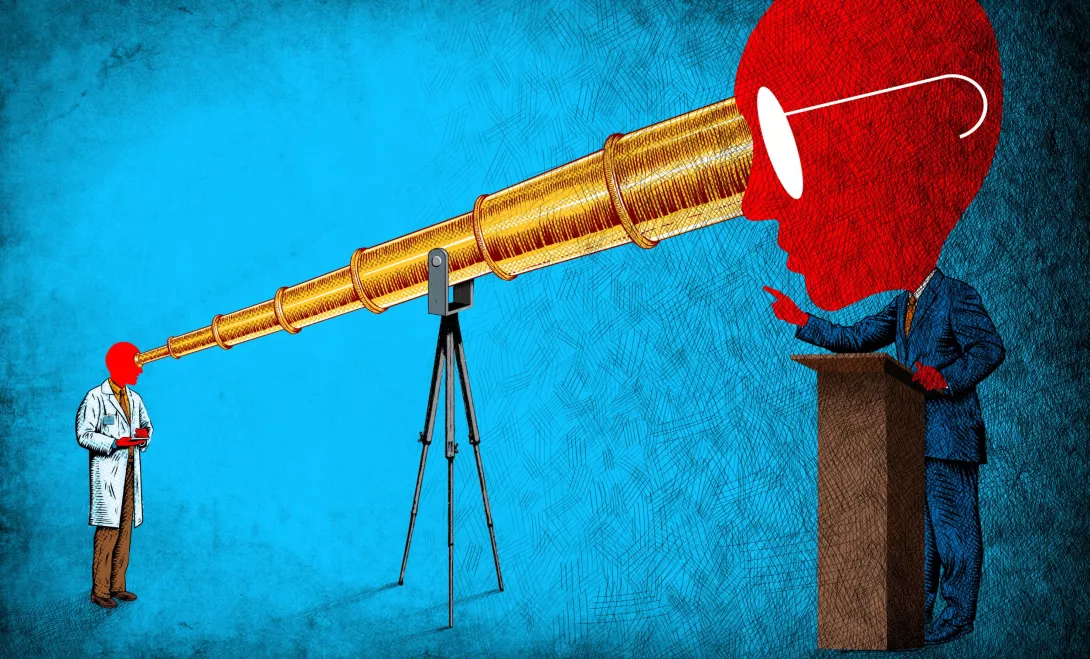

Illustration: Boris Séméniako

Briser le thermomètre pour faire baisser la fièvre ? Trump et ses équipes s’appliquent à saborder les sciences du climat avec le même zèle destructeur. Le "Project 2025", manifeste polémique qui guide le républicain depuis sa campagne électorale, prône le démantèlement de l’Agence américaine chargée des prévisions météo et de l’analyse du climat (NOAA), taxée de "moteur de l’industrie alarmiste climatique". Ici aussi, les licenciements ont frappé tous azimuts, fragilisant le recueil de données précieuses pour alerter la population américaine en cas de catastrophes naturelles ou faire avancer la recherche climatique à l’échelle mondiale.

Depuis le début de son mandat, Trump applique au monde de la recherche et de la santé les mêmes méthodes brutales avec lesquelles il s’emploie à démanteler l’ordre économique et la géopolitique mondiale, submergeant ses "adversaires" d’un flot d’annonces radicales : coupes sombres dans le budget d’universités qui comptent parmi les plus prestigieuses du monde (John Hopkins, Harvard, Columbia, Stanford). Licenciements massifs de fonctionnaires et de scientifiques dans les agences en charge de la santé publique, de la surveillance des médicaments, de la sécurité alimentaire, malgré les décisions de justice contestant la légalité de ces ordres... À terme, le ministre de la Santé entend purger son ministère de 10.000 emplois !

Essais cliniques interrompus, projets de recherche annulés en plein vol... Le séisme est d’autant plus violent que les États-Unis dominent la scène scientifique internationale. Plus d'un tiers des études dans le monde y sont publiées. Le NIH, violemment attaqué par Trump, représente le plus grand bailleur de fonds public de la recherche biomédicale au monde.

Sondage de la revue Nature

Trois mois seulement après l’investiture du Président, l’Amérique, qui attirait jusqu’ici les meilleurs chercheurs de la planète, est devenue un repoussoir. Dans le cadre du programme Safe place for science pour l’accueil des scientifiques en exil, l’université d’Aix-Marseille a déjà reçu une soixantaine de candidatures américaines...

Trois quarts des chercheurs vivant aux États-Unis veulent quitter le pays, selon un sondage récent de la revue Nature, auquel 1.600 scientifiques ont répondu. En cause : la précarité soudaine des emplois, dans un système sans filet de sécurité sociale, mais aussi le climat oppressant. "Les mesures répressives en matière d’immigration et les conflits autour de la liberté académique laissent les chercheurs abasourdis, dans un climat d’incertitude et de désorganisation qui imprègne l’ensemble du système scientifique américain", résument les auteurs de l’enquête. Des chercheurs annulent leur participation à des colloques à l’étranger par crainte de perdre leur de visa de retour, n’osent plus aborder certains sujets par écrit avec leurs collègues européens...

Dès son arrivée à la Maison Blanche, l’administration Trump a adressé à la National Science Foundation, qui supervise la recherche américaine, une liste de 199 mots à "surveiller" avec ordre de "réévaluer" tout projet s’y référant. Parmi cette liste noire, révélée par le Washington Post, des termes comme traumatisme, justice sociale, égalité d’accès aux soins, racisme, handicap, stéréotypes… Dans la foulée, des milliers d’articles scientifiques et de données liées notamment à la santé, aux changements climatiques ou aux politiques d’égalité ont disparu du web.

Michel Goldman, immunologiste

"Trump mène une guerre idéologique contre la science. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’éliminer tous les faits qui pourraient contredire sa politique", commente François Gemenne, politologue spécialiste des migrations climatiques, co-auteur du sixième rapport du Giec. Ces attaques traduisent aussi une vision ultralibérale, où la science ne vaudrait que par les profits immédiats qu’elle génère. "Trump ne comprend pas à quoi sert la recherche fondamentale, se désole Michel Goldman, fondateur de l’Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare à l’ULB. Il ne comprend pas que la démarche scientifique prend du temps, que sans les découvertes issues des universités publiques il n’y aurait pas autant d’entreprises qui pourraient prospérer." Et l’immunologiste de rappeler que si un vaccin contre le Covid a pu être développé en quelques mois, c’est d’abord grâce à des décennies de recherche fondamentale sur le fonctionnement de l’ARN messager. "Ce qu’on malmène aujourd’hui, c’est aussi notre capacité à nous soigner demain !"

"Une attaque contre la science en un lieu est une attaque contre la science partout", titrait la revue Nature dans un éditorial. Dans les universités belges, les conséquences de la politique américaine se font déjà sentir de manière tangible : financements suspendus pour certains projets soutenus par les États-Unis, collaborations internationales fragilisées, censure des données… Mais au-delà de ces répercussions immédiates, c’est la montée plus globale d’un climat antiscientifique qui nourrit l’inquiétude. "Ce qui se passe aux USA est d’une violence inouïe, mais nous serions bien naïfs de croire que l’Europe est à l’abri. Ici aussi, les atteintes aux libertés académiques se multiplient, et cela doit nous alerter", commente Agnès Guiderdoni, prorectrice de la recherche à l’UCLouvain. Son université a reçu un courrier de l’Usaid — l’agence américaine pour le développement — l’interrogeant sur son engagement à respecter les nouvelles directives imposées par l’administration américaine. "Il existe un risque réel que certains chercheurs s’autocensurent, dans le souci, certes compréhensible, de préserver leurs collaborations avec leurs homologues américains", ajoute la responsable académique.

Agnès Guiderdoni, Prorectrice de la recherche à l'UCL

En 2006, une personne sur deux dans le monde vivait dans un pays garantissant la liberté académique, en 2024, seulement une sur trois, documente l’Observatoire des libertés académiques. Si l’Europe reste colorée en vert sur la carte qu’il dresse, à y regarder de plus près, plusieurs pays — le Portugal, l’Allemagne, la Pologne, l’Autriche, la Finlande — ont vu leur indicateur de liberté reculer ces dix dernières années.

Tout près de chez nous, en France, les ingérences politiques au nom de la lutte contre "l’islamo-gauchisme" inquiètent les universités, les attaques virulentes contre les agences publiques de protection de l’environnement se multiplient, les discours climatosceptiques font leur retour en force dans certains médias... "C'est une petite musique inquiétante qu’on entend monter en toile de fond. Un relativisme dangereux s’installe, où les faits sont relégués au rang de simple opinion et chacun vit dans sa vérité, met en garde le politologue François Gemenne. Sans socle commun de pensée, il n’y a plus de société possible. Défendre les libertés académiques n’est pas un combat corporatiste, c’est un combat pour la démocratie."

Sur la scène géopolitique, le revirement des États-Unis sur l’Ukraine a fait l’effet d’un électrochoc, poussant l’Europe à investir dans sa défense. La guerre de Donald Trump contre la science ne devrait-elle en faire de même dans ce domaine ? "L’Europe ne manque pas de talents et l’on pourrait imaginer des mécanismes pour mieux financer la recherche, par exemple en mobilisant l’épargne privée, avance François Gemenne. Mais plus encore qu’une Europe de la recherche, ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une Europe qui protège l’esprit critique." Ne dit-on pas, après tout, que le savoir est une arme ?